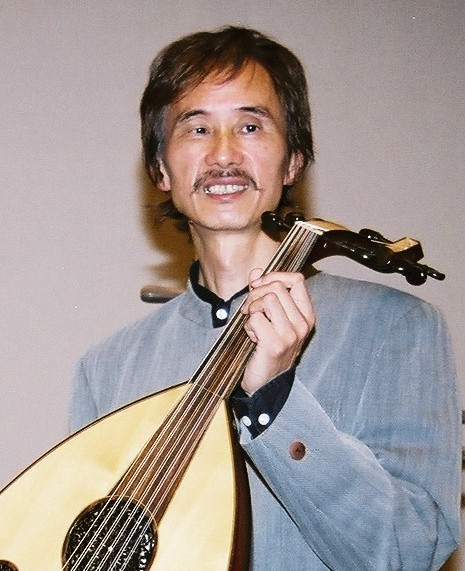

浅見自生 あさみよりお

NPO法人救急法&メンタルヘルス研究会 代表理事

プロフィール

中央大学を卒業後、労働基準監督官として活動。労働基準監督署や労働局での職務を経て、主任安全専門官や主任労災保険審査官、さらには労働基準監督署長などを歴任。退官後は(財)国際研修協力機構の統括安全衛生アドバイザーや、メーカーの安全管理部長を務め、現在は裁判所の民事調停委員を務めている。救急法研究会を主宰し、「職場における救急マニュアル」を連載・出版。1989年以降、職場のメンタルヘルス不全者の急増に危機感を持ち、メンタルヘルス研究会を主宰。専門誌に「職長のためのメンタルヘルス入門」を連載し、職場のストレス実態調査を行い、「職場におけるストレス構造」を出版。根治療法的ストレス対処法の必要性を提言。救急法&メンタルヘルス研究会代表も務め、救急法、メンタルヘルス、労務管理、安全衛生管理の分野で幅広い専門知識を有している。

テーマ

出身・ゆかりの地

経歴

昭和47年に中央大学経済学部を卒業後、松下電器産業㈱の東京研究所に勤務。

その後、労働省に入省し、労働基準監督官として活躍。労働基準局の各地での勤務から始まり、北海道、神奈川、埼玉の各局において多くの経験を積んだ。

平成2年には川口労働基準監督署の次長に就任し、以降春日部、秩父の労働基準監督署でも次長および署長として勤務。その後も埼玉労働局で労災保険審査官、監督監察官、主任安全専門官などの役職を歴任し、平成18年に定年退官。

退官後は、財団法人国際研修協力機構で統括安全衛生アドバイザーとして外国人技能実習生の安全衛生を担当。その後、メーカーで安全管理部長を務めるなど、幅広い経験を積んできた。

平成20年から令和1年まで大宮簡易裁判所の民事調停委員を務め、令和1年から令和5年まで司法委員としても活動。平成23年には「NPO法人救急法&メンタルヘルス研究会」を設立し、救急法やメンタルヘルスに関する研究と「新しいストレス対策」および「精神障害の発症予防対策」の普及活動に尽力している。

主な講演テーマ

「新しいストレス対策」および「精神障害の発症予防対策」

1. 我が国(厚労省)が策定して推進してきた「メンタルヘルス対策」「ストレス対策」および「ストレス・チェック制度」とは、「健康な精神」も「生体にストレス」も解らないまま策定した「フェイク対策」でした。それゆえ、「偽薬を特効薬と偽り患者(=国民)に投与すること」と同様に、成果(効果)は、ほとんど認められません。

2. 一方、私共研究会は、「健康な精神」と共に「生体にストレス」というものを明らかにして「新しいストレス対策」および「精神障害の発症予防対策」を策定して完成させました。しかも、これらの対策は、私共研究会がしっかりと説明すれば、誰でも実感をもって容易に理解できるところから、「うつ病の発症予防対策」として用いられるなど、既に実用段階に入っています。また、これらの対策は、「自殺予防対策」や「メンタルヘルス不調者の発生予防対策」に役立つばかり

か、我が国の人々にも我が国にも莫大な利益(我が国には23兆円/年を超える利益、我が国の自殺者の大幅削減)がもたらされることも明らかになりました。

3. このような「新しいストレス対策」および「精神障害の発症予防対策」を誰もが理解し活用できるように説明いたします。とりわけ危機的状態にある我が国の教職員の皆様は、早急に私共研究会の講演をお聞きください。 ×

負傷してから医師の治療を受け、症状固定・治癒するまでの安全対策

1. この安全対策があれば、業務上災害で死亡した我が国の労働者の約10%が救命できたと思われます。重篤な障害も軽微な障害で済んだものと思われます。

2. この安全対策は、医療過誤の関係もあって、我が国では話されることはありませんでした。しかしながら、余りにも悲劇が繰り返されるところから、私共研究会は、万を超える労働災害を調査・分析して、この安全対策を策定して完成させました。

3. 危険な職場で働いている方々は、一刻も早く私共研究会の講演をお聞きください。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

事例に学ぶ 職場のストレス対処法 〜大切な人を死なせないために〜

ストレス関連疾患は増加傾向にあり、職場では約40人に1人が精神疾患によって休業したり治療を受けたりしています。この損失は計り知れません。ストレスによる多大な損失を削減し、自殺者を減らすためにも、効果的なストレス対策が急務です。メンタルヘルス研究会は、平成16年に実施したストレス構造調査を基に、ストレス対処法の研究に取り組んでまいりました。そして、対症療法的なアプローチが一般的な中で、ストレス要因そのものを根本的に減少させる方法を見出し、それを具現化しました。本書は、ストレスフルな職場で日々の精神的負荷に苦しむ方々や、そのような方々をサポートしたいと願う部下や家族にとって、必読の一冊です。

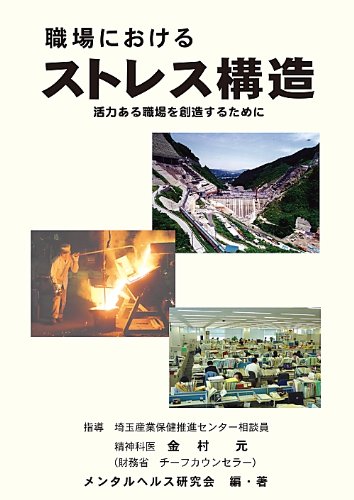

職場におけるストレス構造 ―活力ある職場を創造するために―

全業種を対象にした、我が国で唯一の書籍で、職場の実態をストレスの観点から詳述しています。

ストレスが見えなければ、その存在を認識し、上手に対処することや、ストレス対策を講じることが困難です。さらに、ストレス関連疾患(精神障害など)を予防することもできません。

ストレスを見極めるためには、事前にストレスについて学ぶ必要があります。この観点から、本書はメンタルヘルス対策の基礎を提供し、その理解を深めるために作成されました。精神医学の初学者にとっても最適な入門書です。

職場における救急マニュアル 負傷から治療、症状固定・治ゆに至るまで

安全とは「安らかで危険のないこと」と共に「物事が損傷したり危害を受けたりする恐れがないこと」という意味があります。(広辞苑より)

安全対策には、「災害が発生しないようにするための対策(災害防止対策)」だけでなく、「災害が起きた後の被害を最小限に抑えるための対策(被害の最小化・拡大防止対策)」も必要です。つまり、前者の対策と同様に後者の対策も重要ですが、後者の対策は十分に追いついていない現状です。

具体的には、労災事故で死亡した労働者の5〜10%が、負傷後の適切な対応で救命できたと考えられています。また、負傷の程度に応じて予想外の長期間の休業や療養が必要となることや、予期しない後遺障害が発生することは珍しくありません。本書は、こうした状況を改善するために執筆され、具体的な事例を通じて対処法を詳述しています。

根治療法的ストレス対処法

我が国のメンタルヘルス対策およびストレス対策は、「健康な精神」と「ストレス」の定義を明確にせずに進められており、その結果、職場では依然として精神疾患による休業や治療を必要とする社員が増加しています。本書では、この基本的な概念である「健康な精神」と「ストレス」について丁寧に説明し、さらに、ストレス要因そのものを根本から減少させることが可能なストレス対処法を多くの実例を挙げて詳述しています。これを職場のリスク管理や社員教育に活用してください。

書籍

- 『事例に学ぶ 職場のストレス対処法 〜大切な人を死なせないために〜』(労働新聞社)

- 『職場におけるストレス構造』(労働新聞社)

- 『職場における救急マニュアル 負傷から治療、症状固定・治ゆに至るまで』(労働新聞社)

- 『根治療法的ストレス対処法』(労働新聞社)

講演実績

- 埼玉県社会保険労務士会

- NHKサービス

- 埼玉県創業ベンチャー支援センター

- 雇用能力開発センター

- 商工会議所

- 国保連合会

- 埼玉県県民活動総合センター

- 特定養護老人ホーム

- 労働基準協会

- 建設業労働災害防止協会

- 大手ゼネコン主催の安全大会

- 労働基準協会

- JITCO主催の安全衛生セミナーほか多数

この講師のおすすめポイント

浅見自生さんは、中央大学経済学部卒業後、労働基準監督官としてキャリアをスタートし、長年にわたり労働局や労働基準監督署での経験を積み重ねてきました。主任安全専門官、主任労災保険審査官、労働基準監督署長などを歴任し、その後も安全管理の専門家として、民間企業や国際機関で幅広い活動を展開。特に、1989年以降、職場におけるメンタルヘルス不全者の急増に危機感を抱き、メンタルヘルス分野でも積極的に活動してきました。

さらに、NPO法人「救急法&メンタルヘルス研究会」の代表理事として、救急法やメンタルヘルス対策の普及活動を行い、精神障害の予防対策に尽力しています。著書や専門誌への連載も多数あり、専門知識を基にした実践的なストレス対策や職場の安全衛生管理に関する知見を提供しています。

◆ 職場のストレス対策と精神障害予防

浅見さんは、職場でのストレスや精神障害の発症予防についての深い知識を持っています。職場のメンタルヘルス不全者が急増する中、浅見さんは新しいストレス対策や予防策を提案しており、特に「職場におけるストレス構造」を解説する内容は、実際の業務に役立つ貴重な情報です。職場環境を改善し、従業員の心身の健康を守るための実践的なアプローチが学べます。

◆ 救急法と安全管理の実践的知識

浅見自生さんは、救急法や安全衛生管理の分野で豊富な経験を持っています。職場や日常生活で役立つ基本的な救急法から、負傷した際の医療対応や症状固定に至るまで、安全対策についての知識を伝授しています。これにより、事故やケガのリスクを最小限に抑えるための実践的な手法が学べます。

◆ 労働安全衛生の視点から職場環境の改善提案

浅見さんは、労働基準監督官としての経験を活かし、職場の安全衛生管理に関するアドバイスを提供しています。労働基準局での勤務経験から、どのようにして職場環境を改善し、従業員の安全を守るかについて、専門的な観点から指導しています。安全管理部長としても勤務経験があり、具体的な改善策を提案しています。

◆ メンタルヘルス不全を防ぐための組織作り

浅見さんは、職場でメンタルヘルス不全者を減らすためには、組織全体の取り組みが不可欠だと強調します。労働環境をより良くするための組織作りやリーダーシップについて、深い洞察を提供しており、チーム全体で支え合いながら精神的な負担を軽減する方法を提案しています。

◆ ストレス対策に必要な根本的アプローチ

浅見さんの講演は、ストレス対策に対する根治療法的なアプローチを提案しています。単なる一時的な対策ではなく、精神的な健康を長期的に支えるために必要な根本的な対処法について学べます。これにより、ストレスが原因で起こる精神障害の発症を予防する方法を身につけることができます。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。