田宮由美 たみやゆみ

家庭教育研究家/家庭教育協会「子育ち親育ち」代表

プロフィール

「生きる力」として重要な“自己肯定感”の育み方を「心の根っこ」にたとえ、実生活に落とし込みながら、わかりやすく、深く解説している。

親子の関わりと自己肯定感の関係について自ら研究した論文は2本が国立国会図書館に所蔵されている。保育園・幼稚園・小中学校のPTA向け講演をはじめ、市町村教育委員会、教職員、教育関連企業などを対象とした研修も行っている。内容によってはエゴグラムを用いた心の個性診断を取り入れ、受講者参加型で進行する。

理想通りにいかない子育てに不安を抱く保護者に対して、子どもの心の成長や親子の信頼関係の築き方を、親の気持ちに寄り添いながら丁寧に伝えている。自身の子育て経験や心に響く言葉に、受講者から高い共感と支持を得ている。

テーマ

出身・ゆかりの地

経歴

家庭教育協会「子育ち親育ち」代表。

All About子育てガイド。

国家資格:小学校教諭・幼稚園教諭・保育士。

公立幼稚園や小学校での勤務をはじめ、幼児教室の指導者、小児病棟への慰問、子どもの声を聴く公的ボランティア活動などを通して、多くの親子と関わる。2010年頃より、子どもの心を育てる大切さを伝える活動を開始。

2013年に『子どもの能力を決める0歳から9歳までの育て方』を出版。2015年にはAll About子育てガイドに就任。理念に共感する教育関係者や多くの協力者とともに、2020年に家庭教育協会「子育ち親育ち」を設立。2021年に『比べない子育て』を出版し、翌2022年には台湾でも翻訳出版された。

テレビやラジオ出演のほか、新聞や育児関連メディアへのコメント・執筆は600本を超える。

大学病院で医師として勤務する息子と、母子支援の職場で働く娘の2人の母。

主な講演テーマ

夢を実現させる子に育つ

ほめかた・叱り方・声のかけ方

子どものやる気や自信を育てる「親の声かけ」や「ほめ方・叱り方」に焦点を当てた講演です。子どもが夢を持ち、自らの力でそれを実現できる大人に成長するために、親はどのように関わればよいのかを具体的にお伝えします。ほめる・叱る・個性を伸ばすという3つのポイントを中心に、自身の子育て経験や教育現場でのエピソードを交えてわかりやすく解説します。子育て中の保護者や教育関係者におすすめの内容です。 ×

「自己肯定感」について

育み方や子どもや保護者に響く伝え方

今、教育や子育ての現場だけでなく、企業研修やメンタルヘルスの分野でも注目されている「自己肯定感」。本講演では、自己肯定感とは何か、その育み方、そして子どもや保護者に“響く伝え方”について、心理学と実践事例の両面から解説します。日常の中でどのように自己肯定感を高めていけるのか、実生活に落とし込んでお伝えします。子どもの心を支え、前向きな成長を促したい方に最適な講演です。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

子どもの能力を決める0歳から9歳までの育て方

「かしこさ」を身につけるには、乳幼児期に「頭の器」を広げることが重要です。本書では、子どもの年齢・発達に合わせて若いお母さんが困っているポイントをピックアップ、詳しく解説しています。

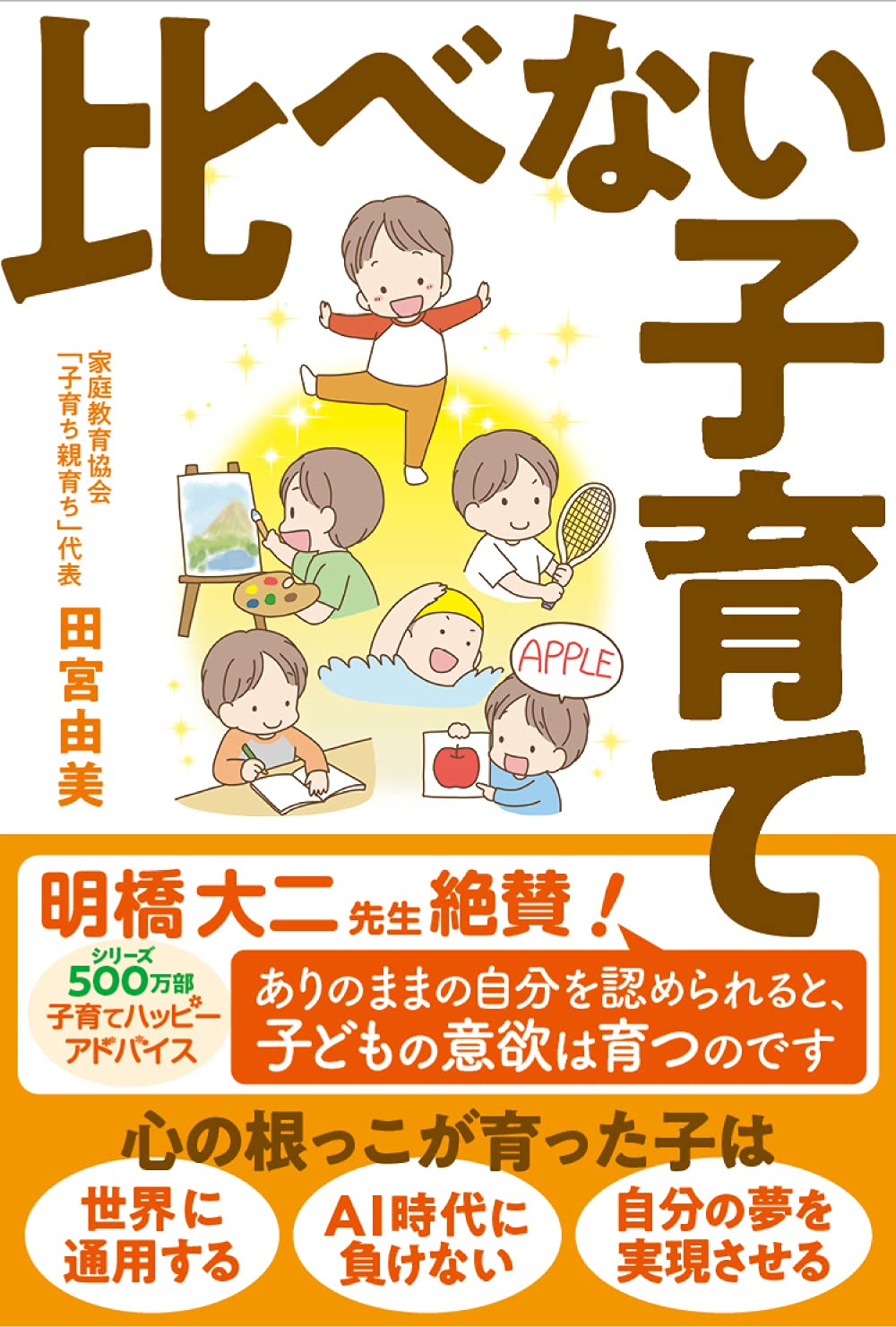

比べない子育て

子どものありのままを認めることが大事だと思っていても、叱ったほうがいいのか、放っておいたほうがいいのか、判断が難しいところ。本書では、ありのままを認めながら行動が変わっていく、具体的な親の言葉かけを多数掲載しています。

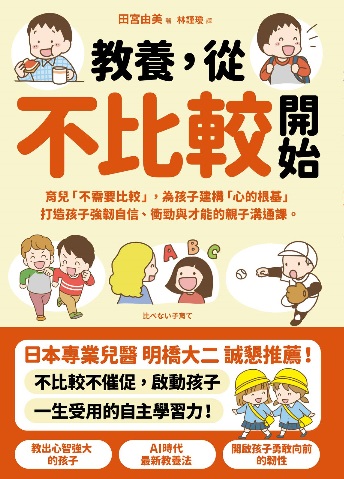

「比べない子育て」(翻訳版・采實文化出版)

海外でも絶賛発売中です。

テレビ

- ABEMA TV「変わる報道番組ABEMA Prime」

- テレビ朝日「グッド!モーニング」

- TOKYO MXテレビ「5時に夢中!」

- TOKYO MXテレビ「田村淳の訊きたい放題」

- フジテレビ「世界のスゴ大!在学中」~天才ニッポン学生に密着~(一部分の監修のみ)

- フジテレビ「ノンストップ!」

ラジオ

- ジャパンFMネットワーク「OH! HAPPY MORNING」

- 静岡放送SBSラジオ「IPPO」

- 福岡毎日放送RKBラジオ「よなおし堂」

- ラジオ大阪「桑原あずさのas life」

- 奈良どっとエフエム「奈良街角散歩」

- 東京J-WAVE 「STEP ONE」

- エフエムサウンズ「モテパパ アカデミー」

新聞

- 読売新聞

- 毎日新聞

- 朝日新聞

- 産経新聞

- 奈良新聞

書籍・執筆記事

- Benesse

- PHP出版

- 主婦の友社

- 主婦と生活社

- 愛知県教育振興会

- オールアバウト

- シンガファーム

- トモニテ

- 学研

- 1万年堂出版

- 日経クロスウーマン

- NTTドコモ

- 東京ガス

- 日経BPDUAL

- 三井住友カード

- マイナビ

- 大和証券

- 河合薬業

- 花王

- タカラトミー

講演実績

団体

- 神戸市立幼稚園PTA連合会総会講演会

- 姫路市教育委員会総合教育センター研修会

- 高槻市小規模保育園連絡会研修会

- 尾道市教育委員会生涯学習課講演会

- 横浜市幼稚園協会戸塚支部講演会

- 芦屋市PTA協議会講演会

民間企業

- 株式会社Allabout企業保護者向け講演会

- 株式会社学研指導者研修会

この講師のおすすめポイント

田宮由美さんは、教育現場・家庭教育・メディア発信の三方向から「親子の心を育てる」実践を重ねてきた、家庭教育分野の第一人者です。保育士・幼稚園教諭・小学校教諭という国家資格を有し、公立園や学校での勤務経験を経て、現在は家庭教育協会「子育ち親育ち」代表として活動。自身の子育て経験、公的ボランティア、研究論文などをもとに、親子の信頼関係を育み、子どもの「自己肯定感」を伸ばす関わり方を分かりやすく伝えています。

田宮さんの講演の最大の特長は、「心の理論」と「家庭でできる実践法」が自然に結びついていることです。心理学や教育理論を背景にしながらも、日々の子育てや学校生活で親が“明日からできること”に落とし込んで説明してくれるため、受講後の行動変化が非常に大きいと評判です。特に、「自己肯定感は“心の根っこ”」という独自の比喩を用い、子どもの成長を“木のように”例える話は多くの保護者に深い共感を呼んでいます。理論的な難しさを感じさせず、温かい語り口で“親として何ができるのか”を丁寧に導くスタイルが、多くの教育機関・PTA・行政関係者から支持されています。

実際に講演に参加した保護者からは、「帰ったらすぐに子どもを抱きしめたくなった」「叱ることと認めることの違いを初めて理解できた」「比べない子育ての大切さが心に響いた」など、感情的な気づきと具体的な行動変化の声が多数寄せられています。特に「無条件でほめる」「叱るときは条件を付けて叱る」という、シンプルながらも実践的なアドバイスは、家庭教育の現場で非常に効果的と高く評価されています。

田宮さんのもう一つの強みは、現代的な教育課題への対応力です。スマホやSNSが日常化する中で、子どもが情報の海に溺れず、自ら考え行動できるように導く「スマホが子どもに与える影響と、社会で活躍できる大人になるスマホ活用法」は、全国の教育委員会・学校・企業で注目を集めています。

デジタル時代の子育てに不安を抱える保護者に向けて、単なる「使用制限」ではなく、「親がスマホとの向き合い方を見せる」「使われるのではなく使いこなす」視点を伝える内容は、親世代の意識改革につながっています。受講者の中には「親の生き方が子どもの人生を決めるという言葉が胸に刺さった」「スマホの使い方を通して“親子の対話の大切さ”を改めて実感した」という感想も多く寄せられています。

また、「比べない子育て」「夢を実現させる子に育つ声かけ」などの講演テーマでは、子どもの“やる気”や“意欲”を育てるための関わり方を、心理的安全性の観点から解説。他の子との比較や、成果だけを重視する育て方が子どもの自己否定感を生みやすいことをデータや実例を交えて説明し、親が“結果ではなく過程を見る”ことの重要性を伝えます。講演後は「子どもの話をもっと聞こうと思った」「共感することの難しさと大切さを学んだ」といった声が多く、参加者の意識と家庭内の関わり方の両方に変化をもたらします。

さらに田宮さんは、教育関係者や企業研修での指導経験も豊富です。全国の教育委員会・PTA・商業団体・教育企業で講師を務め、保育士や教職員、企業の保護者向け研修など、対象に応じて講座構成を柔軟に変化させます。内容によっては心理学的手法の「エゴグラム(心の個性診断)」を取り入れ、受講者自身の“心の傾向”を理解しながら、より良い親子・人間関係づくりへと導くワークを行うこともあります。単なる講演ではなく、受講者が自分自身を見つめ直す“体験型の学び”が得られる点も魅力です。

これまで、神戸市・姫路市・高槻市・尾道市・横浜市・芦屋市など、全国各地で教育委員会やPTA主催の講演を実施。新聞のコメント、子育てに関わるメディア執筆は600本を超え、テレビ・ラジオ・新聞・WEBメディアにも多数出演するなど、専門家としての発信力にも定評があります。

田宮由美さんの講演は、“親の心が整えば、子どもの心も整う”という実感を与えてくれる時間です。理想論ではなく、親の気持ちに寄り添いながら、今日からできる一歩を具体的に示してくれるため、受講後に「家庭が明るくなった」「子どもとの会話が増えた」といった変化が続々と報告されています。

教育現場、行政、企業の保護者向け研修など、すべての“子どもに関わる大人”に届けたい講師です。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。

お客様の声

親子の絆を深め、意欲を持って取り組む子に育つ子育て

■心の根っこ」自分は大切な存在だと認めることが重要、という言葉が心に残り、子どもの気持ちに寄り添うことが大切だということに、すごく共感しました。日常で改めないといけないところがたくさんあり、とても勉強になりました。

■「ほめる時は無条件でほめる、叱るときは条件を付けて叱る」と言うお話が大変よかったです。

目で見えるもので優劣をつけるのはよくない。心の根っこを大切し、周りと比べない、ということが印象に残りました。

つい、やってしまいがちなNGもたくさんあって、自分に余裕がないと出来ないかも知れない、と思ったが、だからこそ、こうやってお話を聞いて、いったん立ち止まって自分を見つめ直して、新たな気持ちで子どもとかかわれること、めちゃくちゃ大切だと気づかされました。日々忙しいと、自分の都合に合わせがちに気づいた。

今日はお話を聴けて本当に良かったです。帰ったらいっぱい子どもと話したい、早く子どもに会いたいと思いました。

■子どもにとって、よくない例ばかりを家でしていると感じました。

今日のお話を聴いて、子どもにもっと寄り添って育児をしていきたいと思いました。

■子どもの気持ちに寄り添い、たくさん子ども達の話を聞こうと思いました。

■心の育て方を知ることができました。これから、少しずつでも取り入れていければいいなあ、と思いました。

■お子さんのエピソードのところで説明されていた「失敗したとき」「頑張っているとき」のところが、私は出来ていないと感じました。

子どもの心が強くなるために、先ずは認める、気持ちに寄り添うところから、心に留めて接していきたいと思いました。

■気持ちに寄り添うお話しで、分かっていても、上手く子どもの気持ちに寄り添えてないなど感じました。

その時の自分の心の余裕もえいきょうしていたんだろうなぁと、思うのですがいざ、本当にその状況になった時に対応ができるか不安な部分もあります。でも少しでも実践できるようにしたいです。ありがとうございまいました。

■見える言動より、見えない感情や思いに寄り添うことが大切とであるというところが心に残りました。その手法は、日常直ぐにできることも多く、意識しようと思いました。

■気持ちに寄り添う大切さを知りました。わが子も泣きながら帰宅してくることもあり、その時の言葉がけなど学べてよかったです。

■子どもに共感する、ということが私には出来ていなかったと思いました。これからは、子どもに共感し、ありのままを認めて言おうと思います。

■ありのままを認めることは、放っておくのではない。共感しながら、アドバイスに繋げていく。これからは単純なようで難しいと思いましたが、これから気を付けて努力していこうと思いました。

自分からできる子に変わる比べない子育て

■心の根っこを育む、大切さ、重要性を感じました。

■心の根っこを育む子育て「心根育」「人と比べない」「自分らしく」「その子らしく」見守ろう、これらの言葉が心に残り、これからは、子どもの個性、良い所をもっと見て行こうと思いました。

■子どもがテレビをよく見ていて、時間管理を考えていきたいと考えていました。時間管理術のワークと説明があったので実際に子どもと考えていきたいと思います。

■自分の存在も大切にしながら、子どもの心の根っこを育ててあげることを心がけようと思いました。

■自己肯定感とは何かを知ることができ良かった。知ってるようで、知らなかったことが分かり、奥深く理解できたように感じました。

■「急いで」「早く」は子供のありのままのペースを否定することと聞き、自分の子育てを振り返りました。

■「こどもに寄り添った声かけをしていく」をもっと心に置いて関わっていこうと思いました。

スマホが子どもに与える影響と、社会で活躍できる大人になるスマホ活用法

■スマホに使われるのでなく、使いこなす人になる、大切なことに教えて頂き、本当に良かったです。

■娘がスマホを最近、手放せなくなってきているので、帰ったら、話していきたいと思っています。

■職場でも、役に立てたいと思いました。

■先生ご自身の実際の体験を交え、分かりやすく講演をしてくださるので、とても理解しやすく、自分の頭の中に、落とし込みやすかったです。

■家庭教育の在り方を考えさせる講演で、大変良かったです。

■「ネガティブをポジティブに変換させる」の説明で、視点の換え方を今まであまり意識しなかったのですが、その変換方法を具体的にお話頂いて、勉強になりました。

■ご自身の経験、エピソードを交えてお話頂き、とても分かりやすかったです。

息子さんの話し、泣きそうになりました。自分の子どもも、そのように育ってほしので、とても参考になりました。今日の話を参考に、きちんと向き合って、話したり、遊んだりして行きたいと思いました。

■共感、共体験の大切さがよく分かりました。スマホに頼りがちな現在ですが、子育てには親の姿が一番だと改めて感じました。

■親の生き方が子どもの人生をきめるのだなあと実感しました。素晴らしい講演、ありがとうございました。

■実体験を交えての講演、分かりやすく、説得力がありました。今日のお話を自分の生活の中で、自分のペースで、実践していきたいと思います。

■親子の関りの大切さを改めて痛感しました。

■多くの内容を、分かりやすく、具体的に説明してくださり、本当に良かったです。