Special 安全大会で人気の講師|建設業・製造業の現場の安全を守ろう

安全大会は、従業員の安全意識を高めるため、労働災害を防ぐ非常にの重要なイベントです。企業や業界で事故のリスクを減少させるため、実践的な講話や研修、デモンストレーションを通じて、現場での注意点や緊急対応方法を再確認し、日常業務での安全意識を強化します。

特に注目すべきは、2025年6月から施行される企業の熱中症対策義務化です。熱中症が原因での労働災害を防ぐために、企業には従業員の健康管理を徹底することが求められ、罰則付きで対策が義務づけられることが決定しました。

本特集では、「ヒューマンエラー」「コミュニケーション」「気象・防災」「健康管理」「モチベーション」「弊社おすすめ講師」「熱中症対策・予防」といったテーマ別に、安全対策やリスクマネジメントに精通した講師を紹介しています。

企業の安全・健康管理の新たな義務に対応するために、ぜひお役立てください。

講師選びに迷われている方も、まずは情報収集からどうぞ。

➡︎ 相談してみる

安全大会におすすめの人気講師

熱中症対策・予防のおすすめ講師

安全大会で「熱中症対策・予防」をテーマにした講演は、従業員の健康管理と事故防止のために非常に効果的です。具体的には、予防策の徹底、早期発見、適切な応急処置など、熱中症を未然に防ぐための重要なポイントを学ぶことができます。また、気象情報の活用や体調管理のコツ、水分補給と休憩の重要性など、日常的に実践できる対策を徹底的に指導できます。

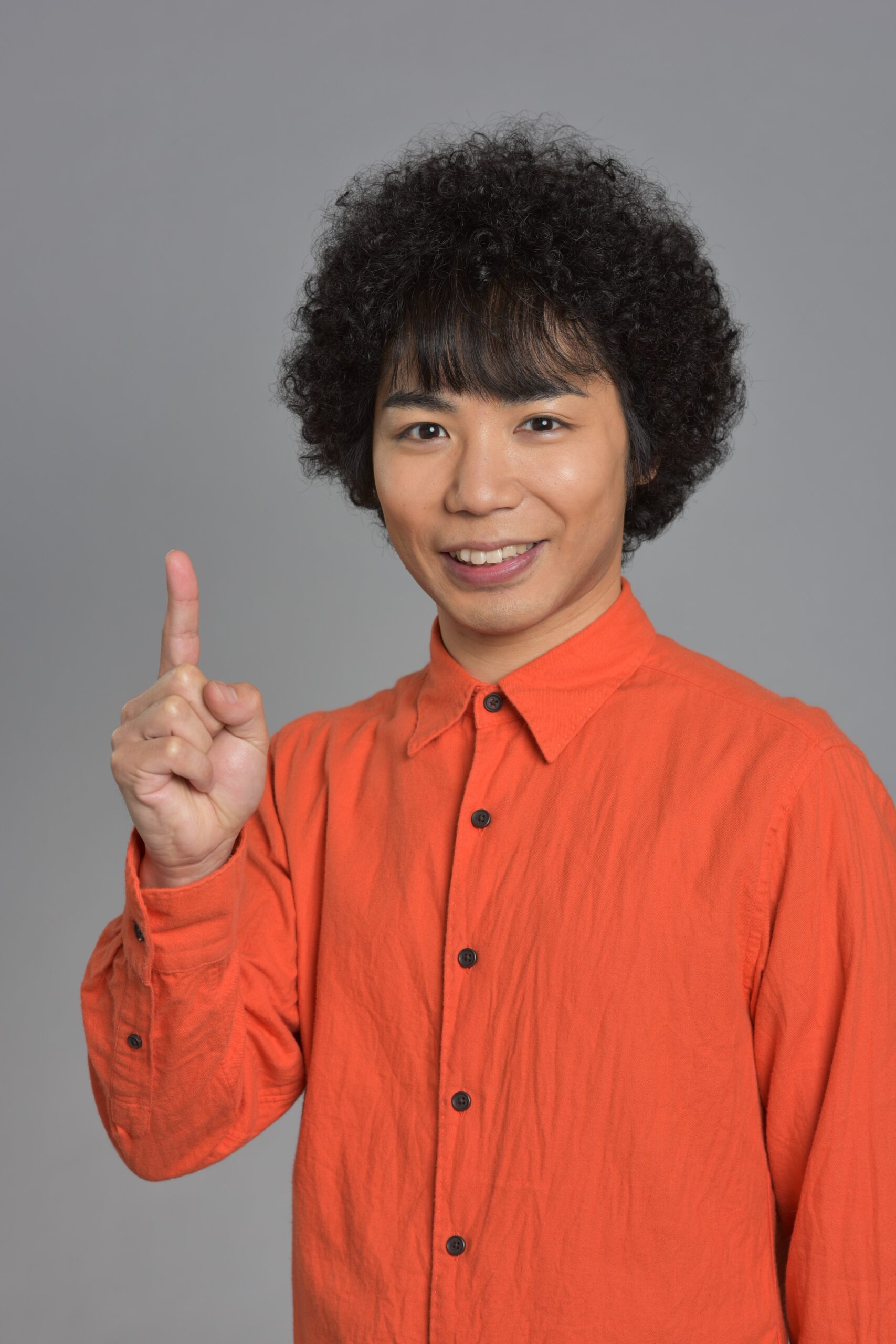

安田伸也 さん

元 海上保安官・潜水士/うつ専門メンタルコーチ/自死ゼロ事故ゼロの世界を創るメンタルコーチ

ジャンル:メンタルヘルス・コミュニケーション・コーチング・心理学・安全管理

人気の講演テーマ

元海上保安庁潜水士が語る熱中症対策〜命を守るコミュニケーション〜

ここがおすすめ!

安田伸也さんは、35年間にわたる海上保安官としての経験を持つ元潜水士で、現在はメンタルコーチとしてうつ病やパニック障害を専門にサポートしています。海上保安庁では、海難救助や密輸船の取り締まりなど、危険を伴う任務を多数こなしてきました。その過程で、過酷な現場環境による精神的な負担にも直面し、うつ病やパニック障害に苦しみながらも、それを克服した経験を持っています。これらの経験を元に、心理学やコーチングを学び、メンタルヘルスに関する深い知識と実践的なアプローチを提供する講演家としても高く評価されています。

安田さんは、海上保安庁での実体験を基に、熱中症対策や危険な事例を交えた講演を行っています。彼の講演では、「命を守るコミュニケーション」をテーマに、現場で役立つ具体的な熱中症予防策や、「声かけ」や「バディシステム」を活用した効果的なコミュニケーション術を紹介。特に、熱中症の危険サインや、油断や誤解が引き起こすリスクについて、リアルな体験に基づく知識を学ぶことができます。

安田さんの講演は、実務に即した内容で参加者の心に響くため、現場でのリスク削減に必要な知識を提供し、安全管理や危機管理に関連する職場環境で非常に有益です。従業員の健康を守るため、そして事故を未然に防ぐために必須の知識を、参加者全員に効果的に伝えることができます。

-

小宮勇人

建設業専門 安全育成コンサルタント

元現場監督が伝える嬉しさが増えるワンランク上の安全…

-

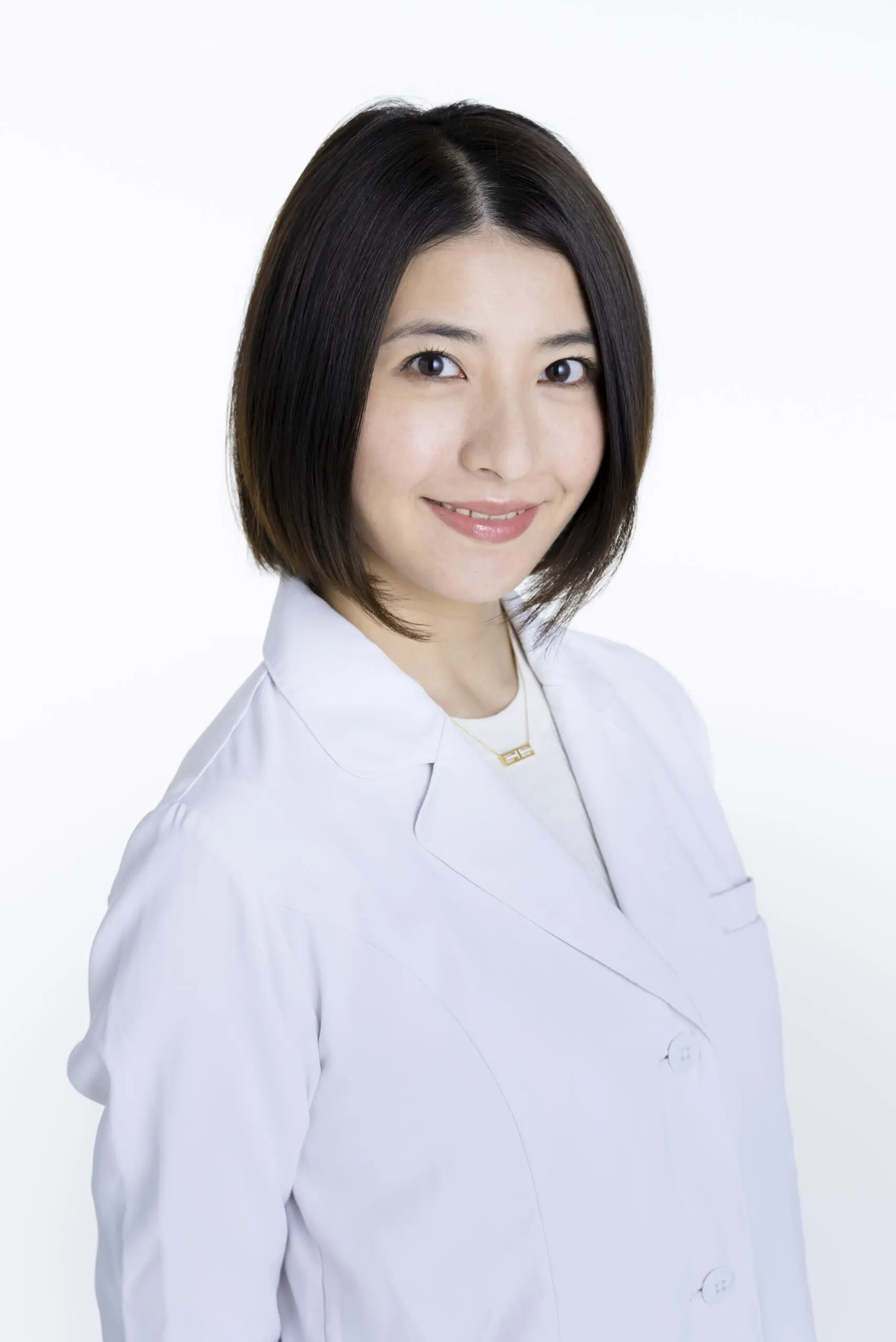

片山美紀

気象予報士/気象キャスター/防災士/気象防災アドバ…

気象キャスターが伝える!命を守る防災気象情報を活用…

-

松丸まき

栄養士/料理研究家

安全衛生の基本は食事から 〜健康力・免疫力を上げ…

-

山本紅里

気象予報士/お天気キャスター/防災士

天気と服装

-

中島望

気象予報士・気象防災アドバイザー/お天気キャスター…

地震・台風・防災行動~自信を持って避難する

-

小針衣里加

株式会社ベジフルファイン 代表取締役/フードバラン…

ミスを防ぎ、集中力を高めるための健康管理と食事法

ヒューマンエラー減少に向けた講師

企業が取り組むべき安全対策の中で、「ヒューマンエラー」は最も重要かつ避けて通れない課題です。業務上の多くのミスや事故は、人為的な誤りによって引き起こされています。具体的には、確認不足、思い込み、判断ミス、注意散漫、そして疲労による集中力の低下など、これらは日常的に誰にでも起こり得る問題です。しかし、このようなエラーを減らすための効果的な対策を実施することで、リスクを大幅に軽減することが可能です。

企業が目指すべきは、単なる意識の向上にとどまらず、エラーを防ぐための具体的な方法やリスクマネジメントの強化です。実際にヒューマンエラーを減らすためには、エラーの原因を深く理解し、現場で実践できる方法を学び、再発防止策を組織全体で導入することが必須です。このような取り組みを通じて、企業はより安全な職場環境を実現し、労働災害のリスクを最小限に抑えることができます。

島本長範 さん

CIMA人財教育開発 代表

ジャンル:人材育成・ヒューマンエラー・マネジメント・リーダーシップ

人気の講演テーマ

講演(安全衛生大会、品質保証大会)〜しくみとチーム力で安全第一の職場づくり〜

ここがおすすめ!

島本長範さんは、ヒューマンエラー防止のエキスパートとして、安全管理とリスクマネジメントの分野で豊富な経験を持つ講師です。日本航空でで24年間、整備現場での実務経験と、12年間の人材育成を通じて、企業向けにヒューマンエラー防止研修を提供しています。島本さんの研修は、単なる意識向上にとどまらず、組織のプロセスや仕組みを改善し、具体的なエラー防止策をを提案することに特徴があります。受講者は、エラーの根本原因を深く理解し、再発防止のための実践的な方法を学ぶことができます。

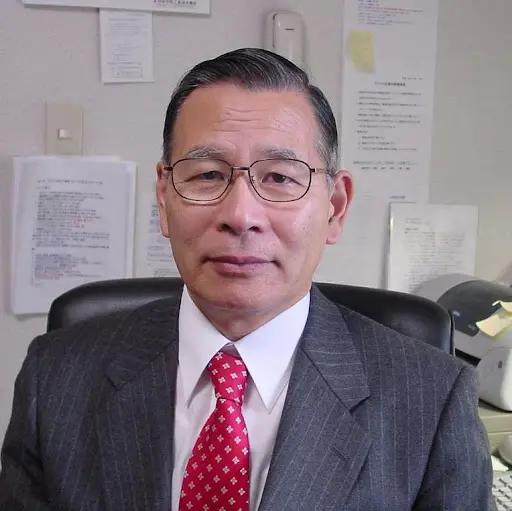

中川潔 さん

安全安心株式会社 代表取締役社長/CSP労働安全コンサルタント(機械)/CIH労働衛生コンサルタント(衛生工学)

ジャンル:安全管理・コンプライアンス・ヒューマンエラー

人気の講演テーマ

ここがおすすめ!

中川潔さんは、安全管理とヒューマンエラー防止の専門家として、豊富な経験と実績を持つ講師です。企業のニーズに応じたアドバイスを提供し、特に職場でのヒューマンエラーの分析と防止策に強みを持っています。中川さんの講演では、ヒューマンエラーの原因を詳細に分析し、効果的な対策方法を具体的な事例を基に提案します。組織全体でのエラー防止策や安全文化の醸成が業務環境に与える影響を解説。聴講者はエラー防止の実践的な方法を学ことができます。

-

小林宏之

航空経論家/危機管理・リスクマネジメント講師

危機管理の基本

-

藤本吟藏

応用心理士/CSP労働安全コンサルタント(国家資格…

ヒューマンエラーの本質と指差呼称の重要性

-

恒松伴典

離職防止コーチ/作業療法士/脳の仕組みからミスをな…

離職率77%→7%を実現! 脳科学からできた人財…

コミュニケーション

安全な職場づくりには、円滑なコミュニケーションが不可欠です。現場では、「報・連・相」の不足や誤解が事故やトラブルの原因となることが少なくありません。職場での効果的なコミュニケーションの取り方や、チームワークを強化する方法について具体的に解説します。

森透匡 さん

一般社団法人 日本刑事技術協会 代表理事/経営者の「人の悩み」解決コンサルタント(人事コンサルタント)

ジャンル:コミュニケーション・トーク・メンタルヘルス・人間心理・ハラスメント防止・コンプライアンス

人気の講演テーマ

元刑事の警部が語る!! 捜査や震災の捜索現場で学んだ安全管理術

~部下を死なすわけにはいかない!危機回避の極意~

ここがおすすめ!

森透匡さんは、警察の元幹部として20年以上にわたり詐欺や横領などの知能・経済犯を担当した経験を持ち、現在は「ウソや人間心理の見抜き方」をテーマに講演や研修を行っています。森さんのコミュニケーションに関する講演では、相手の心理を見抜く技術やホンネを引き出す方法を学ぶことができます。特に、職場での対人関係やクレーム対応、営業活動などで役立つスキルを実践的に提供しているため、聴講者は相手の気持ちを把握し、信頼関係を築く方法を身につけることができます。

-

仲野綾花

人材育成トレーナー/コミュニケーション表現講師/組…

「金八先生」出演の女優が教える ~現場の安全につ…

-

菊地麻衣子

ザ セイントナイン 東京 総支配人/元東京ベイコー…

「コロナ禍に求められる接客 ~新たな顧客目線で信頼…

-

森川あやこ

Officeアイム 代表/人材育成コンサルタント/…

「STOP 労働災害!ヒューマンエラーをコミュ…

-

村瀬健

放送作家/漫才作家

お笑い芸人に学ぶ! 豊かな人間関係を築くためのコ…

-

松岡利恵子

CSマネジメントコンサルタント/国家資格キャリアコ…

ヒューマンエラーはコミュニケーションで防ぐ ~感…

-

河内理恵

人財育成コンサルタント/ビジネスコーチ・ライフアド…

「ヒヤリ、ハッとをなくそう~安全は現場コミュニケー…

-

柏谷早智子

一般社団法人EGAOplus協会代表理事/日本メン…

コミュニケーション力をアップさせる笑顔の効果

-

桑野麻衣

あなたの心に火をつける!人材育成・コミュニケーショ…

好かれて、信頼される人のコミュニケーション力 〜…

-

牛窪万里子

フリーアナウンサー/元NHKキャスター/コミュニケ…

成果を作り出すコミュニケーション法 ~質問の力~

-

古瀬絵理

フリーアナウンサー

人間関係ですべてが変わる!思わず本音をしゃべりたく…

-

桑山元

コミュニケーション講師/お笑い芸人/俳優

お笑い芸人流すぐ使えてしっかり伝わるコミュニケーシ…

-

山本ミッシェール

フリーアナウンサー/NHK国際放送局キャスター・レ…

コミュニケーションの第一歩! ちょっとした事で心…

-

清水群

2大テーマパークを経験した日本で唯一のテーマパーク…

輝くステージの舞台裏 ~ディズニーランドとUSJ…

-

南城ひかり

元宝塚歌劇団女役スター/ コミュニケーションコーチ…

元タカラジェンヌに学ぶ 相手の心を掴み”個々の力…

-

山﨑洋実

コミュニケーションコーチ/コミュニティマネージャー

戦わないコミュニケーション

気象・防災

近年、台風・豪雨・地震などの自然災害が頻発しており、企業としても防災対策の強化が急務です。気象リスクを正しく理解し、職場や自宅で実践できる防災対策を詳しく解説します。企業はこれらのリスクを適切に評価し、従業員の安全を確保するために、柔軟で効果的な対策を講じることが求められています。

野村功次郎 さん

防災家/防災スペシャリスト/一般社団法人 刑事事象解析研究所 防災分科会 会長

ジャンル:防災・BCP・危機管理・リスクマネジメント・SDGs・コンプライアンス

人気の講演テーマ

フィードフォワードのスタンスで

目前の課題に臨機応変に対応する力が未来を切り開く

ここがおすすめ!

野村功次郎さんは、消防士として22年間の経験を活かし、防災や救急活動、危機管理の専門家として広く認知されています。野村さんの講演では、実際の災害現場で得た貴重な教訓をもとに、「ヒューマンエラー」が引き起こすリスクやその予防策について学ぶことができます。特に、緊急時における冷静な判断力や、失敗から学ぶ重要性を強調し、従業員一人ひとりが危機的状況にどのように対応すべきかを具体的に解説。安全文化の醸成と共に、エラーを減らすための実践的なアプローチも提供され、企業のリスク管理における実用的な知識が得られます。

-

森田正光

気象予報士/お天気キャスター/株式会社ウェザーマッ…

異常気象と環境問題 ~どうなる地球温暖化~…

-

千種ゆり子

脱炭素キャスター/気象予報士/防災士

異常気象と地球温暖化~気象キャスターから防災を学ぶ…

-

高須賀顕

一般社団法人日本災害救助支援機構 代表理事/元陸上…

「大地震に備える~自衛隊から学ぶ家やオフィスででき…

-

武田康男

空の探検家、気象予報士、空の写真家、第50次南極地…

空の探検

-

正木明

気象予報士(一期生)/防災士

防災は自助・互助・協働のまちづくり

-

久保井朝美

気象予報士/防災士/お天気キャスター/城ガール

異常気象・気象災害から身を守る

-

くぼてんき

日本テレビ「ZIP!」気象キャスター/気象予報士/…

みんなで環境について考えよう!

-

國本未華

気象予報士/お天気キャスター/防災士/健康気象アド…

気象災害にどう備えるか

-

国崎信江

危機管理アドバイザー/株式会社 危機管理教育研究所…

新しい知見で考える防災

危機管理・リスクマネジメントの専門家

事故・災害・トラブルは、いつ・どこで発生するかわからないため、危機管理の重要性はますます高まっています。適切な危機管理ができているかどうかが、被害拡大を防ぐカギとなります。そこで、企業の安全対策として不可欠な危機管理の基本と、現場レベルで実践すべきリスク対応について具体的に解説。企業全体でリスクマネジメントを強化し、危機的状況への対応力を高めるための実践的な知識を得ることができます。

伊藤俊幸 さん

元海上自衛隊海将/金沢工業大学大学院(虎ノ門キャンパス)イノベーションマネジメント研究科教授

ジャンル:フォロワーシップ・リーダーシップ・人材育成・組織マネジメント・安全管理・BCP・危機管理・リスクマネジメント

人気の講演テーマ

ここがおすすめ!

伊藤俊幸さんは、元海上自衛隊海将としての豊富な経験をもとに、危機管理の重要性を強調する講演を行っています。特に、潜水艦艦長としての実績や、防衛駐在官としての危機対応経験を活かし、緊急事態や不測の事態に対する冷静な判断力と迅速な行動力の大切さを説いています。企業においても、リーダーシップとフォロワーシップを融合させた自律自走型組織の構築を提案し、リスクマネジメントの視点から危機的状況を乗り越えるための実践的なアドバイスを提供します。

-

山口泰信

株式会社BCPJAPAN 代表取締役/事業継続推進…

防災講演・研修(企業・一般) 防災訓練実践指導・…

-

松島康生

災害リスク評価研究所 災害リスクアドバイザー/立正…

近年の災害リスクの特性と新時代のBCP見直しポイン…

-

稲村悠

Fortis Intelligence Advis…

あなたの会社をどう守るのか 経済安全保障と地政学と…

-

渡邉吉之

元戦闘機テストパイロットの現土建屋さん/航空機等製…

戦闘機テストパイロットが思う安全とは …

-

吉田裕児

人と組織を咲かせる人財育成コーチ/建設現場の事故防…

見えない危険を見える化し事故を防ぐ建設現場のマネジ…

健康管理・メンタルヘルス

健康管理は安全管理の一環であり、体調不良や疲労は判断力を低下させ、事故やミスのリスクを高めます。 現場で働く方々がすぐに実践できる健康維持のコツを紹介し、企業のメンタルヘルス対策を強化する方法を提案します。日々の健康管理は、労働災害の予防だけでなく、職場の生産性向上にも寄与するため必要不可欠です。

渡部卓 さん

株式会社ライフバランスマネジメント研究所 代表/BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ/一般社団法人 日本メンタルヘルス講師認定協会 会長/認定・産業カウンセラー、心理相談員

ジャンル:メンタルヘルス・コミュニケーション・アンガーマネジメント・ハラスメント防止・人材育成・ワークライフバランス・世代間ギャップ

人気の講演テーマ

企業の最新メンタルヘルス、セルフケア対策

職場のメンタルタフネスを身につけよう!

ここがおすすめ!

渡部卓さんは、メンタルヘルスや職場のコミュニケーションに関する第一人者であり、900回以上の講演経験を持つプロフェッショナルです。企業や組織でのメンタルヘルス対策、特にストレスマネジメントやセルフケア、職場でのメンタルタフネス向上をテーマにした講演が得意です。渡部さんの講演は、専門用語を避け、実務に即したわかりやすい内容で高く評価されています。管理職向けのメンタルヘルス対策や、部下との効果的なコミュニケーション術に加え、働く人々が心身の健康を保つための実践的なアプローチを提供します。

-

木村好珠

精神科医/産業医/スポーツメンタルアドバイザー

女性のメンタルケア

-

田中咲百合

健康指導、ヘルスケアのスペシャリスト/働く人の心と…

ヒューマンエラーを防ぐ健康管理術 3つの疲労回復…

-

本橋正光

トータルフィットネス株式会社 代表取締役/コンディ…

中高年から始める健康磨きの大切なこと

-

尾林誉史

精神科医・産業医 VISION PARTNERメ…

精神科医が語る「企業成長×メンタルヘルス術」

-

小針衣里加

株式会社ベジフルファイン 代表取締役/フードバラン…

ミスを防ぎ、集中力を高めるための健康管理と食事法

-

藤井恵理子

Pis AQUA 代表/経営者の保健室のセンセイ(…

経営者向けセラピストが伝える 今更聞けない「メンタ…

-

松丸まき

栄養士/料理研究家

安全衛生の基本は食事から 〜健康力・免疫力を上げ…

-

Noriko

株式会社YURUKU 代表取締役/姿勢・歩き方コン…

PC・デスクワークで、手や腕がだるい、腰や肩が痛い…

-

浅見自生

NPO法人救急法&メンタルヘルス研究会 代表理事

「新しいストレス対策」および「精神障害の発症予防対…

-

池田ノリアキ

~心と体の健康アドバイザー~ ウォーキングトレーナ…

「STOP ! 転倒災害」安全も健康も足元から!…

-

小林瑞穂

睡眠活用の専門家/薬剤師

パフォーマンスUP!で生産性UP! ~睡眠マネ…

-

勝田吉彰

関西福祉大学教授/医学博士

国境を越える処方箋 ~海外赴任者・出張者に伝える…

-

山本忍

株式会社アマーイズ 代表取締役/マインドフルネスス…

マインドフルに生きる 〜ストレス社会を乗り切るた…

-

吉尾香奈子

公認心理師/組織開発コンサルタント

しなやかな働き方をするためのストレスコントロール

-

岡田隆

バズーカ岡田/日本体育大学 教授/博士(体育科学)…

今日からできるダイエット・生活習慣病対策 〜効率…

モチベーション

モチベーションの低下は、業務ミスや安全意識の低下を招きます。「やらされる」意識ではなく、「自ら安全を守る」意識を育むことが重要です。従業員の意識改革とモチベーション向上のポイントをお伝えし、企業が目指すべき安全文化の強化に貢献します。

田中雅美 さん

スポーツコメンテーター/元競泳日本代表/シドニーオリンピック銅メダリスト

ジャンル:オリンピック・水泳種目・経験談・モチベーション・挑戦・マインドフルネス・メンタルヘルス・チームワーク

人気の講演テーマ

ここがおすすめ!

田中雅美さんは、シドニーオリンピックでの銅メダル獲得をはじめ、オリンピック3大会に連続出場した実績を持つ元競泳日本代表です。その豊富な経験を基に、モチベーションやメンタル面の重要性について深く語り、困難を乗り越える力を引き出す方法を伝授します。特に「折れない心の作り方」や「挑戦する姿勢」に焦点を当て、ビジネスマンや学生など、さまざまな職場や環境で役立つ実践的なアドバイスを提供しています。田中さんの講演は、目標に向かって着実に努力し続けるための心構えを学ぶ絶好の機会です。

-

杉本美香

ロンドンオリンピック 78kg 超級 銀メダリスト…

笑顔【学校・教育関係向け】

-

高村幸治

モチベーションコンサルタント/組織育成パートナー/…

やる気を持続させる3つの秘訣 ~結果を出し続ける…

-

山本ノブヒロ

エヌアライアンス株式会社 代表取締役/大喜利ファシ…

「大喜利体験」+「オモシロの科学」で学べるコミュニ…

-

安孫子薫

元東京ディズニーリゾートゼネラルサービス部長/カス…

「ディズニーランドの『おもてなし』の仕組み」~すべ…

-

東明有美

関東学園大学経済学部経営学科准教授/元サッカー日本…

女子サッカー日本代表の勝てる! モチベーション・…

-

泰丘良玄

禅宗 臨済宗妙心寺派 寶雲山泰岳寺 住職

人生はブレていい 〜ポジティブとんちで悩みをはぎ…

-

杉澤伸章

プロ・キャディ

人をやる気にさせる言葉

-

大山加奈

元バレーボール女子日本代表/バレーボール解説者/ス…

繋ぐ ~バレーボールが教えてくれたこと~…

気になる講師がいたら、比較しながら検討できます。

➡︎ 講師一覧を見る

安全大会の重要性と役割

建設業における安全大会の目的

建設業は、作業現場の環境や業務内容の特性上、労働災害のリスクが高い業界です。安全大会は、こうしたリスクを減少させるために、従業員の安全意識を高める重要な場となります。この大会では、事故防止のための具体的な対策を共有し、企業全体で安全意識を強化することが目的です。主な目標としては、法令遵守の確認、最新の安全管理手法の学習、そして安全意識の向上が挙げられます。

令和5年の労働災害発生状況を見ると、死亡者数は755人に上り、その中でも建設業や陸上貨物運送事業、第三次産業などで特に高い数値を示しています。

特に、交通事故や墜落・転落事故が多く発生しており、これらを防ぐためには安全対策の徹底が求められます。

安全大会は事故の原因を再認識し、予防策を講じるための不可欠な場です。これにより、事故発生リスクを最小限に抑えることが可能になります。

安全大会がもたらす効果

安全大会を開催することで、現場でのヒヤリハットを減らし、重大な労働災害の発生を防ぐことができます。また、社員の安全意識が向上することで、職場の信頼関係を強化し、作業効率や士気の向上にもつながります。さらに、安全対策の徹底は企業の社会的信用の向上にも寄与します。

近年の安全大会の傾向と変化

最近では、オンラインでの安全大会や、VR(仮想現実)を活用した安全教育が導入され、従来の講義形式に加えて、実践的な学習が取り入れられるようになっています。また、従業員の主体的な参加を促すワークショップ型の大会も増加しており、より効果的な安全教育が求められています。。

安全大会の講師の選び方

業界特化型講師の特徴

安全大会の講師には、建設業、製造業、運送業など、各業界の安全管理に精通した専門家が多くいます。業界特有の危険や安全対策に詳しい講師は、受講者の共感を得やすく、実務に直結した知識を提供できます。

受講者の評価が高い講師

高評価の講師には、労働安全コンサルタント、元労働基準監督官、実務経験豊富な安全管理者などがいます。これらの講師は、具体的な事例や実際の事故のケーススタディを交えて、分かりやすく解説することが特徴です。

講師選定のポイント

講師を選ぶ際には、以下のポイントを重視すると良いでしょう。

・業界の実務経験が豊富か

・最新の安全管理手法に精通しているか

・受講者が理解しやすい伝え方ができるか

・企業の安全目標に合った内容を提供できるか

過去の安全大会の事例紹介

成功した安全大会の共通項

成功した安全大会にはいくつかの共通点があります。例えば、実際の現場で起こったヒヤリハット事例を共有することが、参加者の意識を高めるために非常に効果的です。

特に、従業員同士の意見交換を行う形式の大会は、実務に即した学びを提供でき、事故防止の意識を浸透させることが可能です。

また、実践的な訓練を取り入れることで、参加者は現場で直面する具体的なリスクを予測し、より効果的に対応できるスキルを習得できます。シミュレーションや演習を通じて、リアルな状況での反応を学ぶことができ、即戦力として活用できる知識を得られる点が大きなポイントです。

失敗から学んだ教訓

一方で、講義形式のみの大会では、受講者が受け身の姿勢になりがちで、理解度や関心が低くなる可能性があります。

特に、現場に即した内容が欠けていると、実務に結びつかず、学びが薄れてしまうことがあります。例えば、理論的な説明が多すぎると、実際に現場でどう活かすかが見えにくくなり、実践的な対策が身につきにくくなります。

したがって、参加者が主体的に学び、実行できるような工夫が必要です。実際に自分で手を動かし、課題を解決するアプローチを取り入れることで、参加者の関心を引き、より深い学びを得ることができます。

参加者の声と反応

過去の安全大会に参加した方々からは、「現場で実践しやすい具体的な対策を学べた」「実際の事故例を聞いて意識が変わった」といったポジティブな意見が多く寄せられています。

これに対し、一部の参加者からは「話が難しくて理解しづらかった」「自分の業務に関連性が薄かった」いう声もあります。こうした反応からも、講師や内容選びが安全大会の成功に大きく影響することがうかがえます。

したがって、参加者のニーズに合わせた内容や、わかりやすい表現を心がけることが重要です。

安全大会の開催時期は?

安全大会は、厚生労働省・中央労働災害防止協会が実施する「全国安全週間」(毎年7月1日〜7日)の一環として行われることが多いです。

このため、多くの企業や団体が5月から8月の間に安全大会を実施しています。

この時期に開催することで、全国的な安全意識の向上を図るとともに、夏季の安全対策に特化した内容が盛り込まれることが一般的です。

安全大会の開催は義務?

安全大会の開催は、法的には義務ではありませんが、企業は労働安全衛生法に基づき、従業員の安全を確保する責任があります。

そのため、安全大会を開催することは、企業の社会的責任の一環として非常に重要です。

また、労働災害を未然に防ぐためにも、定期的に安全大会を実施することが推奨されています。

Hitonova(ヒトノバ)では、一般には公開されていない非公開の有名講師や著名人も多数ご紹介可能です。

業界トップクラスの講師陣から、お客様のご予算やテーマにぴったり合った講師をご提案します。

『このテーマで特別な講師がいれば…』という方も、ぜひお気軽にご相談・ご依頼ください。

豊富な経験と専門知識を持つ講師が、御社の安全大会を盛り上げます。

ご要望をお伺いし、最適な講師をご提案します。

➡︎ 講師候補を提案してもらう

Contact お問い合わせ

講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。

気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。

5営業日経過しても返信がない場合は、

恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。